今回は、「スキナーの学習理論」というテーマで少し考えてみます。

スキナー(B.F. Skinner)はこれまで何度も記していますが、基本的に「心理学者」であり、「教育・学習」を専門にしていたわけではありません。

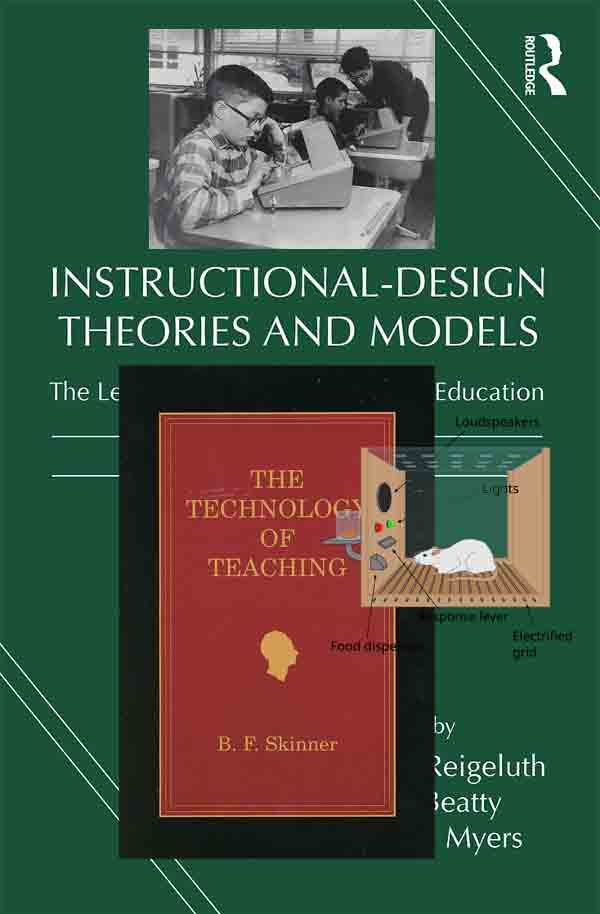

しかし、「行動分析」の研究を進めるなかで、「教育・学習」についての考えを語り、具体的な装置(ティーチングマシン)を造ったりして、その後の「教育・学習分野」に大きな影響を与えました。

・行動の結果から学ぶ

・行動結果から学習する能力は進化の産物

・人が進化したのは、「報酬」や「嫌悪」が行動をコントロールするから

・学習するということは、知識を獲得すること

・知識は、適者生存の随伴性と、強化の随伴性を通して形成され、有効な行動となる。

・知識はある種の行動であり、言語共同体によって条件づけられる言語行動である。

・学習は、反応の生起率における変化

・教育を直感に頼るのではなく、オペラントの研究結果によって有効性を向上させる応用科学でなければならない

・教育の目標は、行動レパートリーの拡大行動を抑制することではなく、強化をもっと重視すること

・伝統的な教育法(隊列方式)=個人差を考慮しない

・伝統的な教育法(隊列方式)は、勉強の速度を平均的な生徒に合わせ、先へ進める生徒には時間の無駄、ゆっくり進めなければならない生徒は落ちこぼれる

(テーチングマシン)オペラントの原理に基づく

>教育の4つのルール

1.教えられることを明確に示す

2.具体物を最初に教える

3.教材をプログラム化する

4.原則として、全生徒に同じ側ですすめることをやめる

・教師は何を教えたいのか明確にすることが必須条件

(テスト)

>生徒は各フレームに正しく答えられるまで、次のフレームへは進まず、マスターできなかったフレームを充分に繰り返す

という感じです。

スキナーの考えは、「行動」を主に考えているため、「認知」や「記憶」に関しては当然のことながら若干(かなり)懐疑的ではあるのですが、かなり「教育・学習」の核心をついていますね?

「教育の4つのルール」なんて、インストラクショナルデザインで、ガニェやメリルが言っていることと同じですね。

これも以前記しましたが、「テーチングマシン」は、親友(?)のフレッド・ケラーに引き継がれ(?)、「PSI (Personalized System of Instruction):個別化教授システム」として昇華しました。

現在の CBT や e-Learning の大元だと思いますが、スキナー箱の進化系(人間対応)として作ったのでしょうか、、、?

また、「テスト」については、「カーンアカデミー」「公文式」「完全習得学習」と同じ考えですね。

心理学者や哲学者が「教育・学習」について論じたりすることは大昔からよくありますし、デューイのように学校を作ってしまった事例もあります。

しかし、ある意味部外者からの提言としては、スキナーの考え、意見や実験は飛びぬけているように思われます。

ただ、インストラクショナルデザインにおいては、どの本にもスキナーのことは冒頭で少しだけ語られますが、幾分否定的なものが多いですね?

そう考えると、ガニェやその後のインストラクショナルデザインを研究する人たちと、フレッド・ケラーの「PSI (Personalized System of Instruction):個別化教授システム」とは、別ルートになってしまっているようにも思います。

インストラクショナルデザインで ” ケラー ” というと、ARCSモデルのジョン・ケラーばかりで、フレッド・ケラーは出てきませんね、、、

ガニェ派が主流(?)の日本のインストラクショナルデザイン界隈(?)では、ブルームでさえ、タキソノミーの比較くらいにしか使われず、、、「完全習得学習」や「時間モデル」などもどちらかと言えばあまり大きくは扱われないように思います。

まぁ、集団(派閥)の争いというのは人間社会のどこにもあることですが、学ぶ方からしてみれば、この辺りはすべてトータルに取り入れてほしいものです。