今回は、「Minimum な教育・学習」について考えてみます。

世の中の様々な状況において、JIT(ジャストインタイム)は有効である場合が多いと思います。

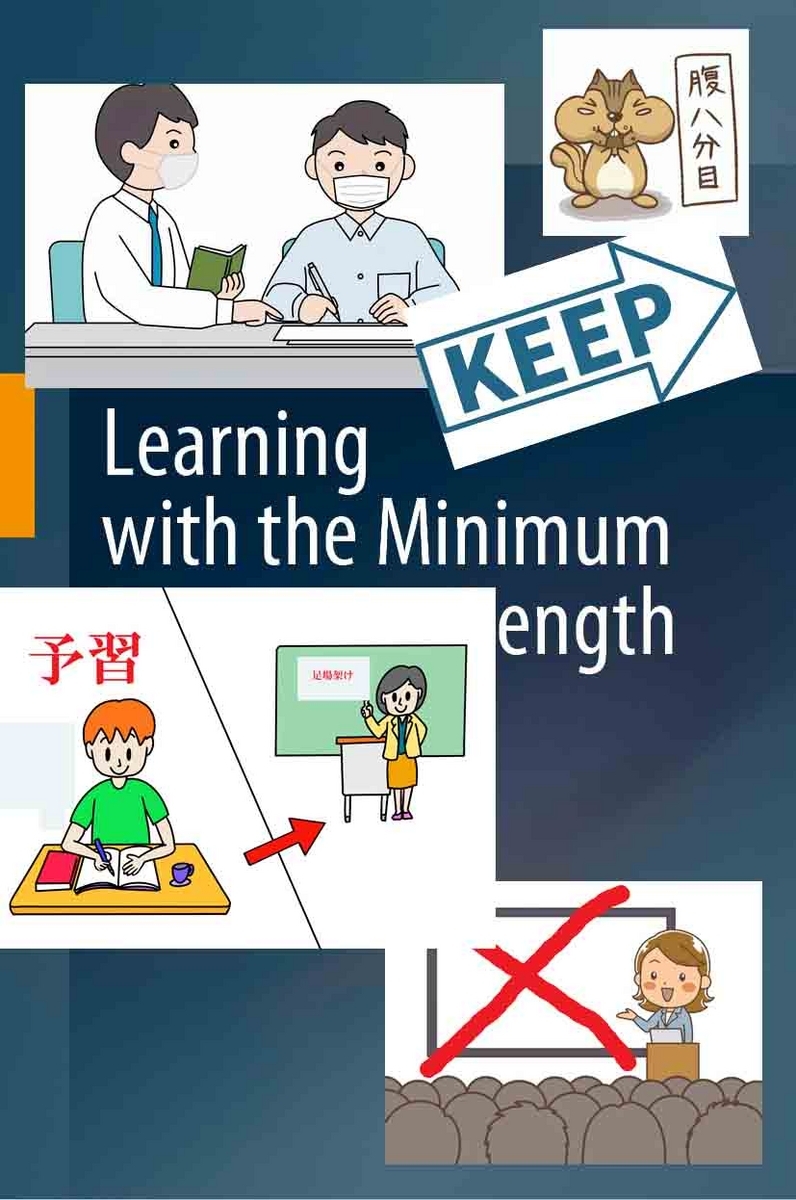

「必要なものを、必要な時に、必要な量を」

「教育・学習」でも、JIT は非常に重要ですが、現実には「教える側」も「学ぶ側」も”人間”ですから、常に”量””質”ともに「Max」を求めがちです。

勿論、時には「必要」なものがどうしても多くなる場合もあるでしょうが、

一定の時間、期間で、「教育、学習の内容」は、通常 ”Minimum”を目指すべき

ではないか? 、、と考えています。

効果的、効率的とはそういうことだと考えています。

「教育」では、

学校教育、企業内教育、社会人教育、、、殆どの「教育」が「Max」の情報を与え、全て記憶し、理解しろ、、となっています。

1時間の授業内で、10 ~ 20 の覚えないといけない重要ポイントが出てきたり、学習目標に無い参考情報が多くあったり、時には先生様の経験や、わけのわからない例え話であったり、、、

勿論、事前にレベル別に分けたクラスでの教育を行っていて、前提条件を完全にクリアしている学習者がすべてであるなら、それでも時にはいいのかもしれません。

しかし、現在の「日本の教育」では9割以上(?)が、「教育を受ける権利」の原則に立ち、来るもの拒まず(?)という環境です(権利を否定しているのではありませんが、教育を受けるのであれは、「学習の義務」もあるとは思うのです)。復習、予習をちゃんとやっている人も、何もやっていない人も同時に同じ「Maxの教育」が行われます。

本来は、そんなものは「教育」ではないと思うのですが、この国ではそれを「教育」と呼んでいます(「垂れ流しの e-Learning 」どころか、「垂れ流しの教育」です)。

とにかく、「教える側」は「Max」を期待、もしくは職務の義務として提供しようとします。

”とても優しい先生様、講師様” は、

「学習者のために、多くの、そして深い知識を」

と思い、

”殆どの適当な先生様、講師様” は、

「とにかくスケジュールどおりのタスクをこなす」

ことを考えます。

中学、高校や、企業内教育、社会人教育などは特にこの傾向(Max至上主義)が強いと思います。

内容が多く複雑になるということは勿論あるのですが、逆に、内容が多く複雑であればあるほど、1回の授業、研修、講義などの内容は、

「Minimum であるべき」

なのだと思います。

幼稚園、保育所から「お受験」などせずに公立の小学校に入った場合、

算数なら、「足し算」「引き算」を、国語なら、「ひらがな」「カタカナ」「漢字」を、何度も何度も1回の授業は「Minimum」に行われます。

その成果として、成人したほとんどの人がそのような内容の知識、スキルを身に着けて社会生活を行うことができています。

ところが、小学校も高学年になってくると、「小数点」「分数」、覚えるべき「漢字」の量がだんだん増えてきます、、、

そして、中学高校になれば毎回の授業の内容はとんでもない”量””質”になってしまうのです。

内容が複雑に、難解になればなるほど、時間をかけて、「Minimum」にしないと学習者は理解できないのですが、「量」と「スケジュール」の都合でそういうわけにはいかなくなるということは、誰にでもわかります。

「では、どうすればいいか?」

と、実は誰も考えません。

現在のカリキュラムの ”量””質” と、”受験構造” を考えると、

その答えは、

「学習者が事前・事後に学習してくること」

以外にはありません。

学習者が、復習は勿論、予習でインストラクションの内容ををやってくるようになれば、現在のような「ご講演座学」で「Max」な内容を垂れ流さないでもよくなります。

授業は、各学習者が予習で理解できなかったところだけを”足場架け”してあげれば、1時間のうちにクラス40人の対応も可能だと思います(全くアドバイスする必要がない学習者も多く出てくるでしょうから)。

また「学習」では、

学習者も「Max」の知識・スキルを習得しようとします。成績のいい学習者にその傾向は強いですね、、、

1時間勉強する時に、「今日は問題集の15~30頁までやる!」と意気込んで、ついつい「Maxな学習」をしてしまいます。

個人の能力には差がありますから、15頁の問題が「Max」である人も「Minimum」である人もいるでしょうが、1回の学習は、できるだけ「Minimum」を心がけた方がいいと思います。

腹八分目ではないですが、毎回満腹になるまで学習することは、やがて破綻が来ます。認知的負荷の面からもそうだと思います。

学習も「Max」ではなく「Minimum」を目指すべき

だと思うのです。

ただ、「Minimum」な学習には ”継続性” が絶対的に必要です。

「今日は疲れたから、明日やろう」

ということはなるべく避けないとダメだと思います。

「定期テストが終わったから、2,3日は勉強しないでいい・・」

などという親や先生様もいますが、大間違いです。

「学習」にとって最も効果があるのは ”継続” です。「動機づけ」でも「計画性」でも「探究」でも「自己調整」でもなく、”継続” こそが最強なのです。

やる気にならなくても、疲れていても、眠くても、とにかく ”継続” さえできればいいのではないか? とまで思っています(極論ですが)。

”継続” のためには日々の内容は「Minimum」である必要があるのではないか?

などと考えるわけです。

勿論、学習者それぞれに合った「教育・学習」がありますから、それだけで完璧だということではないですが、、、